發布日期: 2025/07/29

作者: 安訢長照資訊團隊

分類: 居家運動

居家運動:示範與注意事項

在台灣高齡化社會下,越來越多家庭面臨長輩行動不便、慢性疾病或術後復健需求。許多人選擇在家中進行復健運動,以提升生活自理能力、減少再次住院的風險。但居家復健並非只靠網路影片觀看,專業物理治療師的評估與指導,才能確保運動安全、有效。本文將說明居家復健運動的重要性、常見運動示範、注意事項,以及台灣相關政策補助資訊,協助家屬與照顧者更安心進行居家復健。

居家運動的重要性

- 維持/恢復功能:藉由規律的復健運動,協助長輩或身心障礙者維持肌力、關節活動度與平衡功能,減少肌肉萎縮和關節僵硬。

- 提升自主行動力:有復健運動習慣者,較能獨立進行日常活動,如穿衣、如廁、移位等。

- 預防跌倒與併發症:規律訓練可強化下肢、核心肌群,減少跌倒機率與相關骨折風險。

- 心理支持與自信提升:運動有助釋放壓力、增強自信,促進身心健康。

居家復健常見運動示範

下列為幾種基礎居家復健運動,建議請物理治療師評估個人能力後再進行:

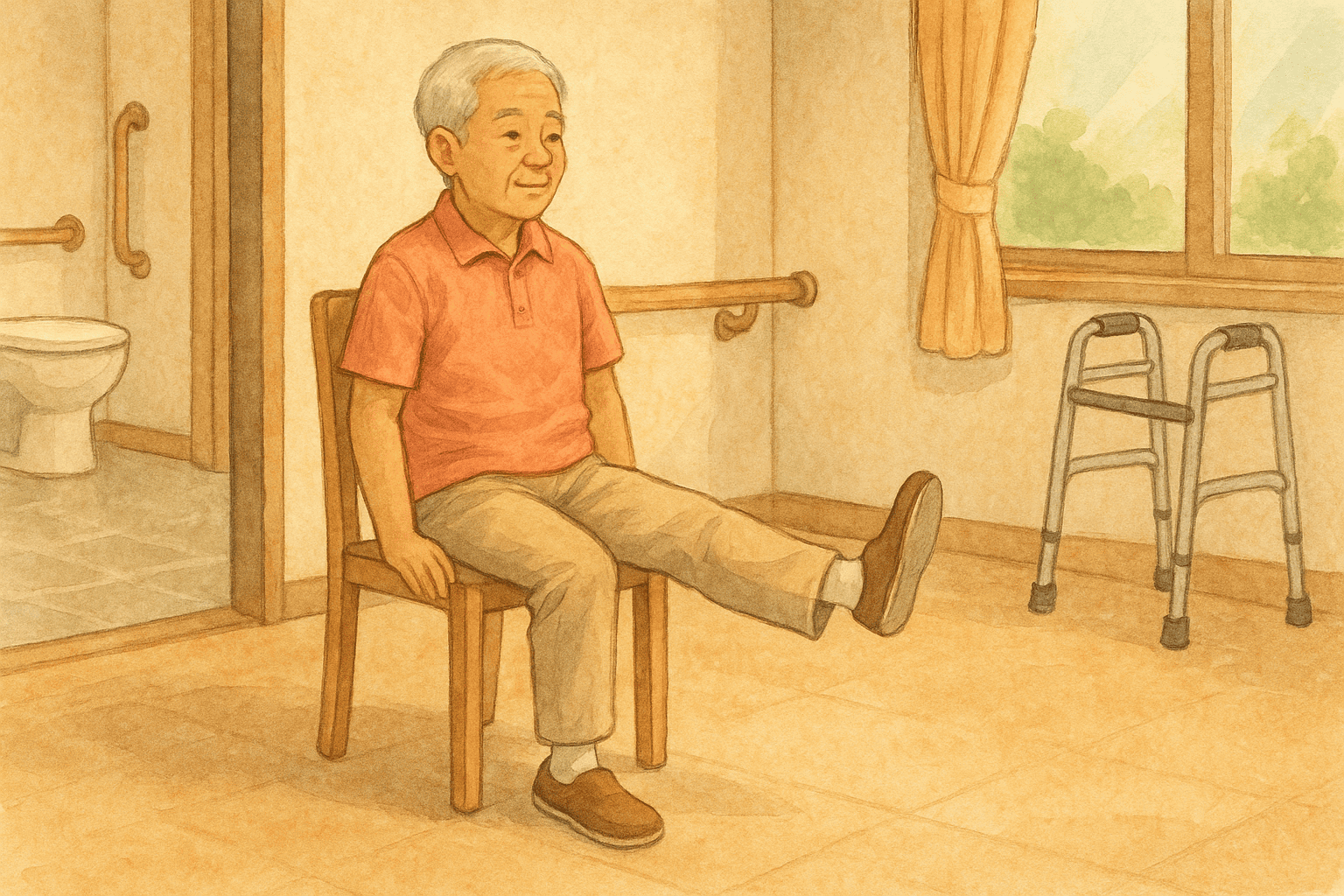

1. 下肢肌力訓練──坐姿抬腿運動

步驟:

- 坐在堅固無扶手的椅子上,雙腳平放地面。

- 緩慢將一腿膝蓋伸直,保持3-5秒,再緩緩放下。

- 換另一側反覆進行,每邊10-15次。

注意:

- 維持正確姿勢,不要彎腰駝背。

- 一旦感到痠痛應立即休息。

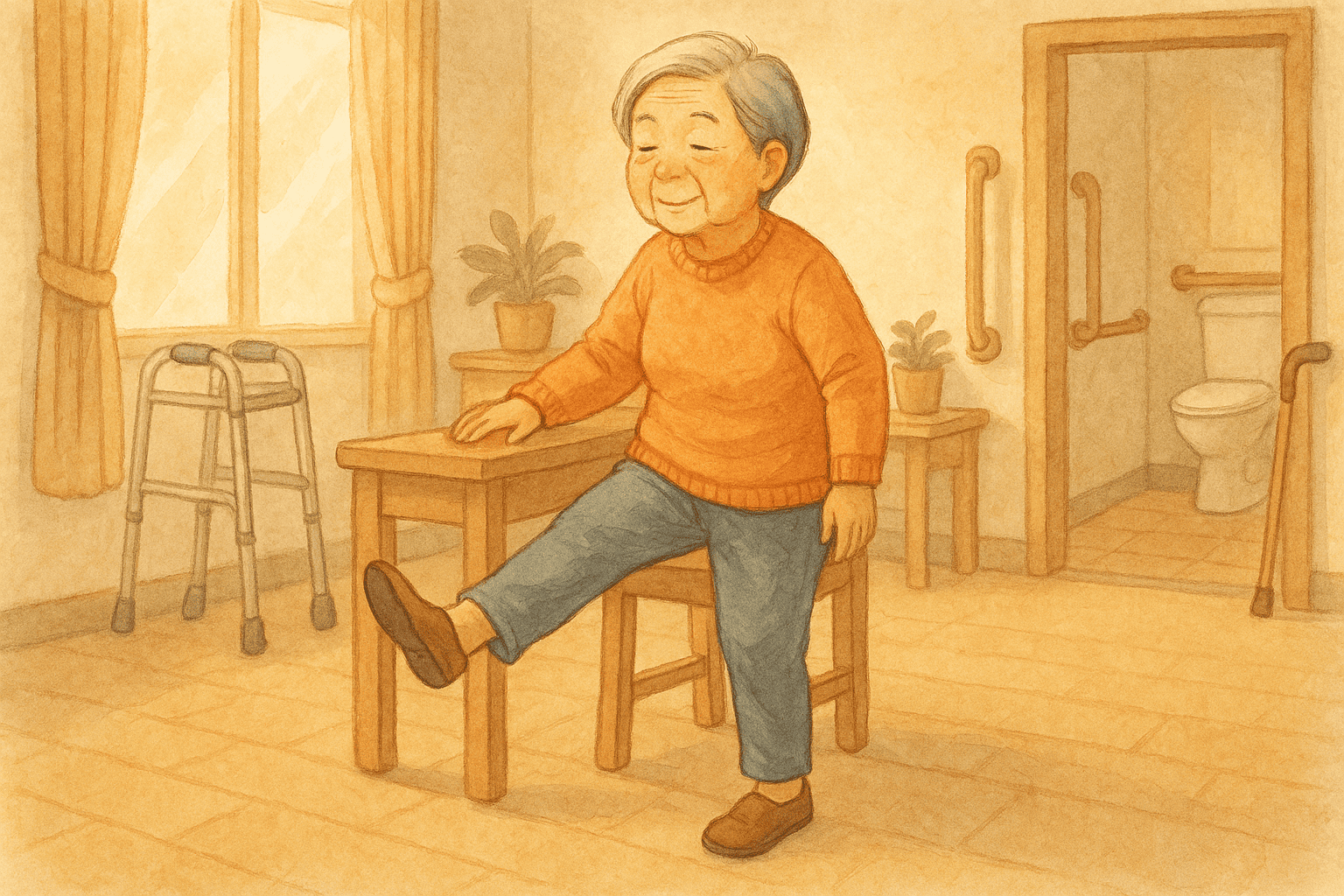

2. 平衡訓練──站立開合運動

步驟:

- 扶著堅固桌面或椅背,雙腳併攏站立。

- 將一腳側舉離地,停留3-5秒,慢慢放下。

- 交替雙腳,各10-15次。

注意:

- 必須有人在旁協助或使用輔助扶手。

- 預防滑倒,避免在溼滑地面操作。

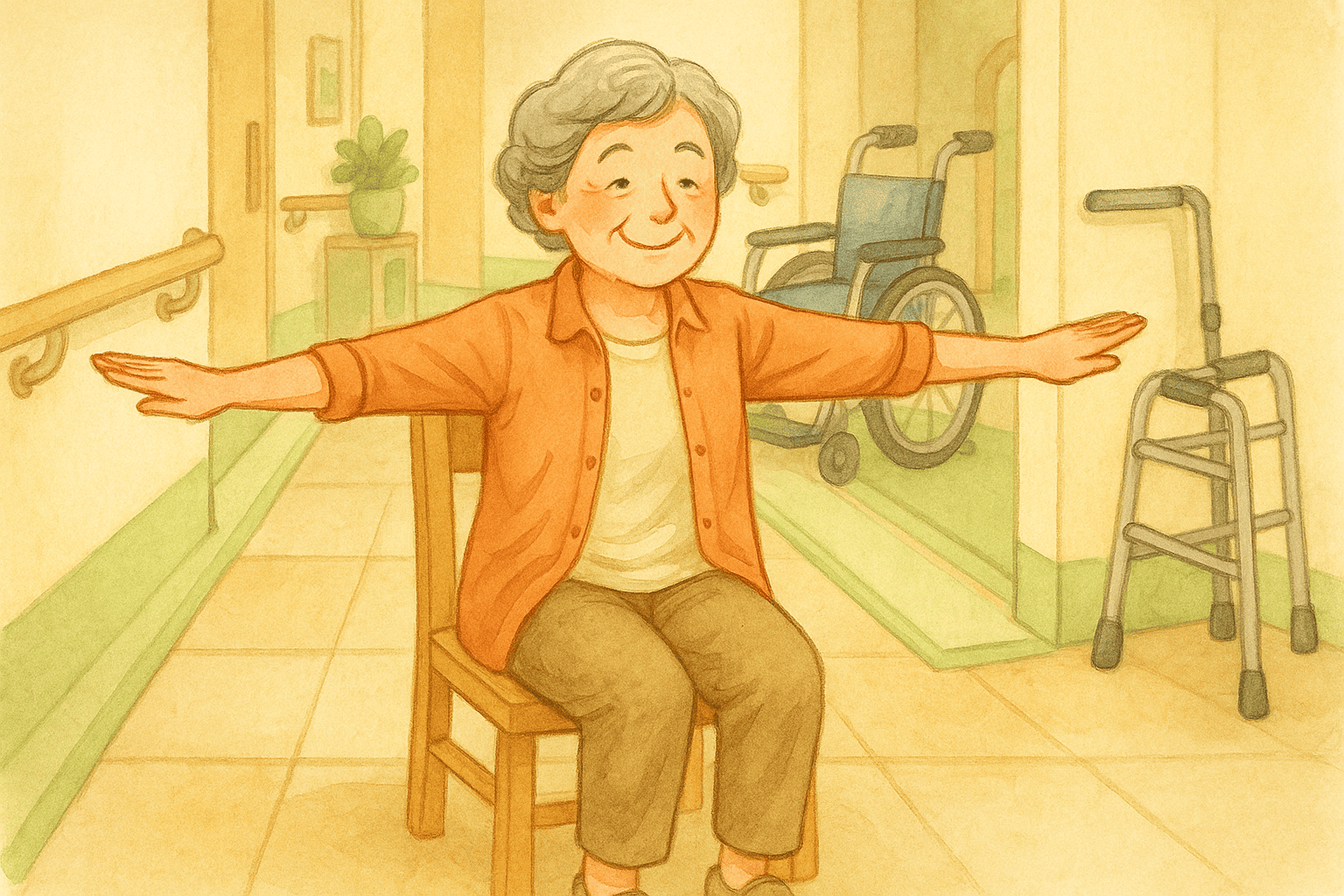

3. 關節活動訓練──手臂環繞運動

步驟:

- 坐著或站著,雙手側舉,高度與肩平行。

- 緩緩以肩關節為軸,小幅度畫圓10-15次。

注意:

- 動作緩慢,避免過度拉扯造成不適。

- 肩膀有術後或病史者,須先徵詢物理治療師。

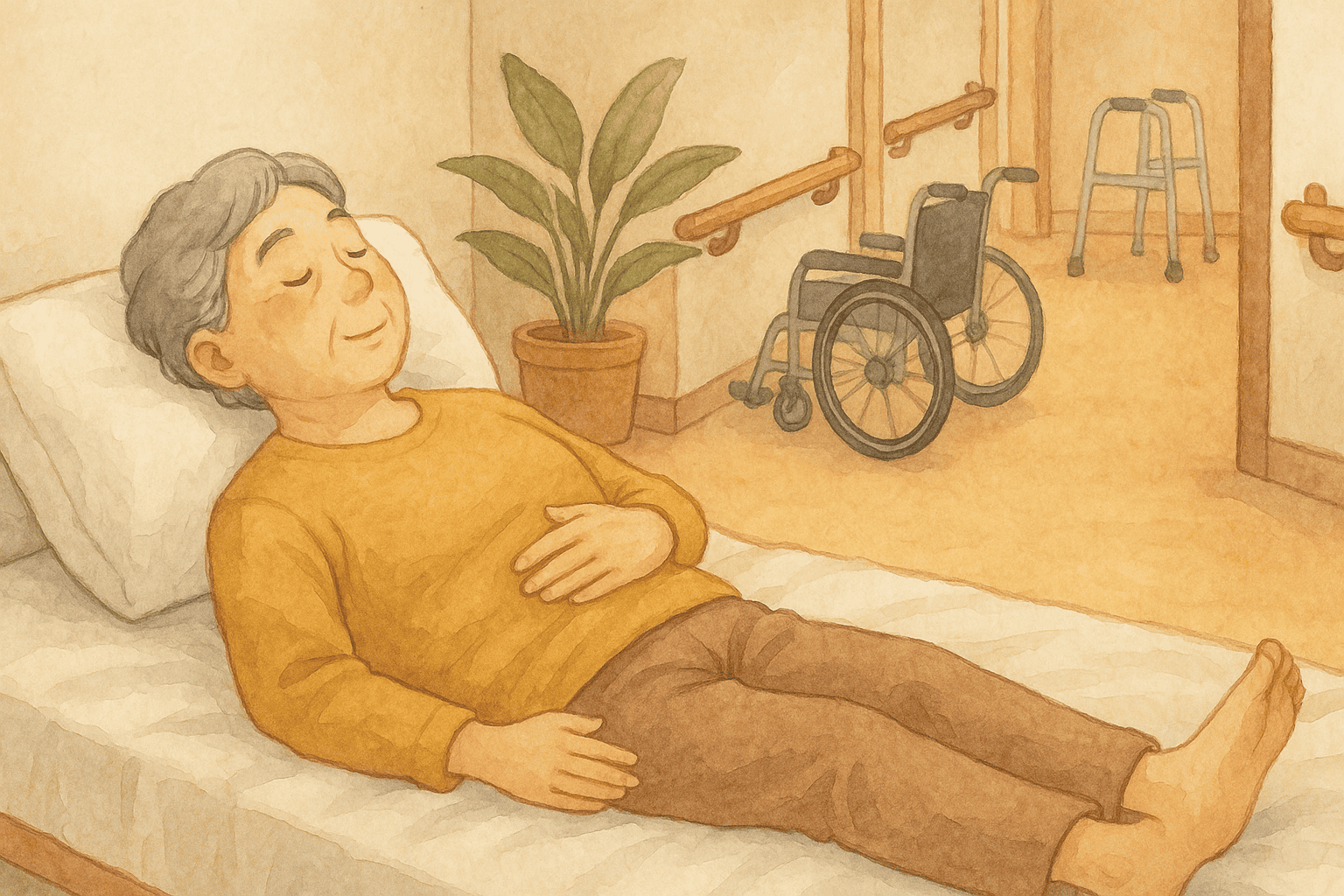

4. 核心穩定訓練──腹式呼吸運動

步驟:

- 躺下或坐好,一手放肚子上。

- 慢慢吸氣,感受腹部隆起,呼氣時讓腹部回復。

- 重複10-20次。

注意:

- 不需憋氣或用力,保持呼吸自然。

- 若有其他心肺疾病,運動前務必諮詢醫師。

小提醒:所有復健動作都需依個別能力調整次數、強度,出現喘不過氣、暈眩、劇痛等應立即停止運動。

居家復健的注意事項與安全指引

1. 由專業物理治療師評估與設計運動處方

- 居家復健應由合格物理治療師到宅評估(可透過長照2.0申請),根據個人失能程度與疾病狀態設計專屬運動方案。

- 建議至少每1-3個月複評一次,依身體狀況調整運動處方。

2. 安全環境設置

- 清除地面障礙物、電線、地毯,以防絆倒。

- 運動時旁邊備有椅子或抗滑扶手。

- 建議有家屬陪同,特別是首幾次練習期間。

3. 循序漸進,勿逞強

- 初始階段單次時間以10-15分鐘為宜,逐漸延長時間與次數。

- 易喘、低血壓或高齡者每次結束前後要量測血壓、脈搏。

- 若近期有手術、舊傷復發或突發疼痛,務必暫停運動並諮詢醫護人員。

4. 需搭配醫療與輔具使用考量

- 某些需要輔具協助站立、步行時,務必先請職能治療師、物理治療師建議最適輔具型式。

- 輔具(如助行器、輪椅)必須定期檢查安全狀態。

台灣相關政策與補助說明

1. 長照2.0服務(居家復健服務)申請流程

- 服務對象:65歲以上失能長者、55歲以上原住民、50歲以上失智症患者、領有身心障礙證明(卡)者。

- 申請方式:撥打1966長照專線(24小時服務),由縣市A單位派員評估,核定需求後媒合物理治療師到宅。

- 所需文件:身分證、健保卡、身心障礙證明(如有)、醫師診斷證明(依實際情況)。

- 補助內容:每年依身體失能等級,每月給付最多至6次物理治療師居家到宅服務。每次收費依長照政策部分負擔標準(多數自負額80~200元,部分可減免)。

- 承辦單位:鄉鎮市區公所、縣市政府長照管理中心。

- 服務諮詢:撥打1966長照專線或洽各縣市長照管理中心。

2. 身心障礙者輔具及居家無障礙設施補助

- 部分輔具或無障礙設施(如扶手、防滑墊)有單項或聯合補助,可提升居家運動安全。申請方式同上,相關申請說明可查閱內政部社會及家庭署網站。

- 注意:每年度有補助上限與自費部分,填寫申請表並附相關證明文件。

小結與行動建議

居家復健運動是提升自我照護力的重要關鍵,但安全與有效執行須仰賴專業物理治療師協助評估與指導。善用長照2.0或身障相關政策補助,不僅可減輕家庭經濟負擔,也有助於提升復健品質。建議家屬主動向地方長照中心求助,一起打造更安全、更專業的居家復健環境。

關鍵字:居家復健、物理治療師、長照2.0、復健運動、安全照護

相關資源

如需了解更多台灣長照、輔具或身心障礙相關資訊,歡迎持續關注我們的文章更新。

免責聲明: 本文內容僅供參考,不構成醫療建議。實際申請補助或使用服務前,請洽詢相關主管機關或專業醫療人員。如有任何疑問,建議諮詢您的醫師或長照服務專員。